“Air Jordan”, le scarpe che calpestarono il razzismo

Air – La storia del grande salto, il film di e con Ben Affleck, che racconta la storia di come la Nike riuscì a convincere Michael Jordan a diventare il testimonial di un nuovo modello di scarpe, …

Air – La storia del grande salto, il film di e con Ben Affleck, che racconta la storia di come la Nike riuscì a convincere Michael Jordan a diventare il testimonial di un nuovo modello di scarpe, ha per protagonista Sonny Vaccaro (interpretato da Matt Damon), un dirigente italo-americano di origini calabresi, che quarant’anni fa cambiò per sempre la percezione della sua azienda agli occhi del mondo.

Pagate gli allenatori!

Agli inizi degli anni Ottanta, la Nike, l’azienda fondata quindici anni prima il cui nome si rifaceva alla dea greca della vittoria, con tanto di ala come logo e stemma su ogni prodotto, in concorrenza con ad Adidas e Converse, cercava di convincere le migliori promesse del basket collegiale a indossare le sue scarpe. Non era facile, anche perché, oggi come allora, non era consentito negoziare accordi di sponsorizzazione con i singoli giocatori. Come fare, dunque?

La soluzione fu quella di aggirare l’ostacolo pagando direttamente gli allenatori, i quali da un giorno all’altro si ritrovarono con assegni e forniture di scarpe da far calzare ai propri giocatori.

L’espediente in grado di cambiare per sempre il marketing sportivo nel mondo del basket collegiale nacque su suggerimento dell’italoamericano Sonny Vaccaro. Nato in Pennsylvania, ma originario di Falerna, in provincia di Catanzaro, nella sede di Beaverton disse ai pezzi grossi della Nike: «You gotta pay the coaches!».

Da quel momento Vaccaro divenne un punto di riferimento nel settore, nonché una risorsa fondamentale all’interno del reparto creativo e commerciale della Nike, la quale, comunque, faticava ad imporsi sul mercato delle calzature sportive.

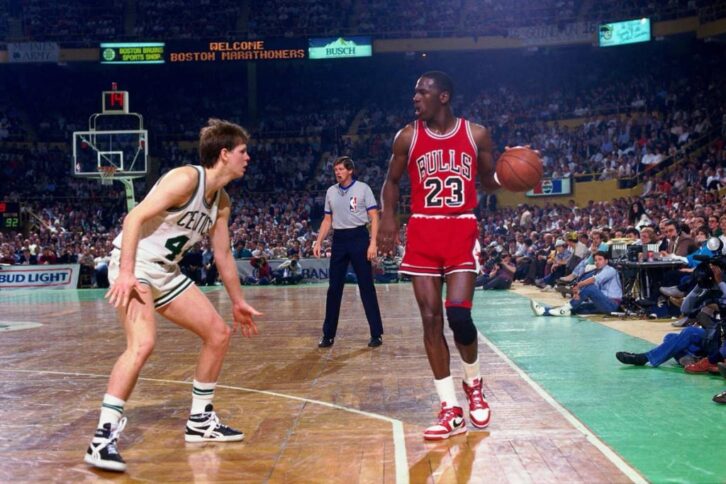

Il cambio di rotta decisivo avvenne quando Vaccaro decise di allacciare il proprio destino a quello di Michael Jordan, il talentuoso ventunenne di Brooklyn che, dopo i Giochi di Los Angeles del 1984, venne acclamato dalla critica come il giovane astro nascente del basket professionistico. Tra milioni di persone che giocavano a pallacanestro, si diceva, lui era l’unico in grado di volare.

Proprio per questo motivo, Vaccaro desiderava che la Nike impiegasse ogni mezzo a disposizione per far firmare a Michael Jordan un contratto di sponsorizzazione, e si decidesse a realizzare per lui una linea di prodotti dedicati in esclusiva. Era fermamente convinto che Jordan stesse per decollare verso una celebrità inimmaginabile, verso una dimensione che nessun giocatore di basket aveva mai raggiunto. «La mia posizione era: tutti i soldi che abbiamo diamoli a lui», avrebbe poi ricordato Vaccaro. Un pacchetto da due milioni e mezzo di dollari spalmati su cinque anni, tra premi, annualità e un bonus al momento della firma. «Rob Strasser, il dirigente dell’ufficio marketing, mi stava ascoltando e a quel punto mi chiese: ‘Ci scommetteresti il lavoro?’».

Air Jordan

Effettivamente, quella proposta da Vaccaro, era davvero una cifra spropositata per un ragazzo dell’età di Michael, che, per quanto avesse incantato ai Giochi e ancor prima con la maglia dei Tar Heels dell’Università della Carolina del Nord, doveva ancora dimostrare il proprio valore nel mondo professionistico.

Ciò nonostante, dopo molte difficoltà, resistenze e ripensamenti, il prototipo di scarpa concepito dalla Nike vide finalmente la luce e prese il nome del suo testimonial: Air Jordan.

Al momento dell’agognata firma, fu subito chiaro a tutti che Michael avrebbe guadagnato più soldi con la Nike che giocando con la propria squadra a Chicago. Fino a quel momento, nessun altro giocatore dell’Nba poteva vantare un contratto così vantaggioso. Inoltre, con quelle scarpe ai piedi, riuscì ad imprimere anche il più duraturo contributo che uno sportivo abbia mai dato alla moda americana.

Prima del suo arrivo, i pantaloncini delle divise di ogni squadra erano stretti e cortissimi. E i giocatori ai piedi portavano le Chuck Taylor All-Stars della Converse, il modello dedicato all’ex giocatore di basket che le aveva indossate per la prima volta più di sessant’anni prima.

Jordan, in meno di due anni, riuscì a sovvertire questa consuetudine che affondava le proprie radici nei primordi della pallacanestro. Pescando a piene mani dalla cultura hip hop, cominciò ad calzare alcuni modelli di pantaloncini più lunghi e larghi della norma, che scendevano fino al ginocchio, i cosiddetti baggy pants. In più, come sappiamo, l’altro immenso stravolgimento che apportò nel mondo del basket fu relativo proprio al suo nuovo modello di scarpe che vennero immediatamente bandite dalla lega di basket.

Non era previsto dal regolamento che i giocatori potessero indossare modelli di calzature all’infuori dalle classiche scarpe bianche, così l’Nba stabilì che Jordan sarebbe stato multato di cinquemila dollari ogni volta che si fosse presentato in campo con quelle nuove scarpe. I dirigenti marketing della Nike chiamarono subito Sonny Vaccaro, e a proposito di questa sorta di minaccia da parte della lega professionistica indicò la linea da seguire: «Che vadano pure a farsi fottere!».

Ciò significava che avrebbero comunque fatto indossare le scarpe a Jordan, pagando ogni volta la multa. Inoltre, il veto imposto dall’Nba ebbe l’effetto di ritorcersi contro la lega e offrì alla Nike un’appetitosa occasione di cavalcare l’onda dell’indignazione generale attraverso una sapiente strategia di marketing costruita attorno a quell’inconcepibile divieto: «Quando dici al pubblico che qualcosa è vietato, cosa fanno subito tutti?», raccontava Vaccaro ridendo. «Digli che non possono fare una cosa, se vuoi che la facciano. E poi è successo…».

Nel giro di tre anni, le Air Jordan fruttarono alla Nike la cifra stupefacente di centocinquanta milioni di dollari. Michael fu sommerso da un’onda anomala che gli portò notorietà mondiale e una smisurata ricchezza personale. Divenne il fenomeno sportivo più mediatico di tutti i tempi, un vero e proprio brand vivente, una multinazionale costituita da un solo uomo «in grado di spostare beni e servizi nello stesso modo in cui poche parole del presidente della Federal Reserve possono smuovere i mercati finanziari».

Michael si stava apprestando a diventare uno dei simboli più luminosi del capitalismo americano. Un prodotto dell’ultima fase dell’edonismo reaganiano, quella del trionfo del neoliberismo. Un uomo perfettamente calato nello spirito del periodo a cavallo tra anni Ottanta e Novanta, figlio più dei propri tempi che del proprio padre, per dirla con Jorge Louis Borges.

Cominciò a firmare numerosi contratti da testimonial, su tutti vale la pena ricordare lo spot magnetico girato dal regista Spike Lee o quello per la bevanda energetica Gatorade, il cui motivetto musicale dal titolo Be like Mike divenne un diffusissimo tormentone estivo nel 1991, quasi un mantra imparato, recitato e cantato a memoria da milioni di ragazzini.

Anche i repubblicani comprano scarpe

L’altra rivoluzione di Jordan, dopo quella sul campo da gioco e nell’iconografia, si compì sul piano socioculturale, riuscendo a incidere profondamente nella società americana. La sua figura fu in grado di superare le barriere razziali in un Paese in cui il razzismo si annida tutt’ora nelle radici stesse della nazione. Scavalcò poi i confini continentali per raggiungere anche gli angoli più remoti del pianeta. Divenne addirittura oggetto di studio da parte di alcuni ricercatori universitari che avevano cominciato a studiarlo come elemento trascinante della cultura popolare americana, in grado di trascendere la questione della razza. «Divenne più di un giocatore di basket», spiegò il vecchio cronista David Aldridge. «Non era mai successo a nessun atleta nero. Né a nessuno in generale. La sua importanza, da questo punto di vista, credo sia stata sempre sottovalutata. Ma non è una cosa da poco che degli uomini bianchi di mezza età, conservatori, accettassero che le loro figlie e i loro figli adolescenti appendessero in camera il poster di Jordan. Non è affatto una cosa da poco. È roba grossa».

Tuttavia, malgrado Jordan rappresentasse ormai un riferimento interraziale, un suo impegno nella politica o nell’infinita lotta per i diritti civili non fu mai preso in considerazione. Per questo motivo gli piovvero addosso diverse critiche, anche da parte dell’ex stella della Nfl Jim Brown, il quale disse di Jordan: «A lui interessa di più vendere scarpe, grazie alla sua immagine, che aiutare la propria gente».

L’apice di questa sua idiosincrasia nei confronti dell’impegno politico si manifestò nell’estate del 1990, quando gli fu chiesto di sostenere la campagna elettorale di Harvey Gantt, un democratico afroamericano candidato nella Carolina del Nord, lo Stato che ai tempi dei Tar Heels aveva dato per primo un po’ di notorietà alla futura icona sportiva. Quando lo staff di Gantt invitò Jordan a partecipare alla campagna elettorale, lui rispose con una frase destinata a diventare famosa e rendere per sempre Michael Jordan una figura sportiva apolitica: «Anche i repubblicani comprano scarpe».

* regista e scrittore

P.IVA. 03199620794, Via del Mare, 65/3 S.Eufemia, Lamezia Terme (CZ)

Iscrizione tribunale di Lamezia Terme 5/2011 - Direttore responsabile Paola Militano | Privacy