«Il Catoju è l’altare nero dell’omertà»: Caccamo racconta la Calabria che tace sulla violenza

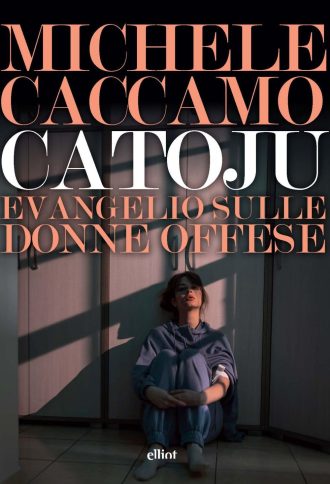

Nel suo romanzo Catoju. Evangelio sulle donne offese, lo scrittore calabrese dà voce a una giovane vittima di abusi. Un monologo letterario e politico che chiama gli uomini a un cambiamento profondo

COSENZA Nel cuore delle comunità chiuse del Sud, dove la memoria si tramanda più per omissioni che per parole, si annida spesso un dolore che non trova voce. Catoju. Evangelio sulle donne offese (Elliot), il nuovo romanzo di Michele Caccamo, scrittore e poeta calabrese di Taurianova, è una sfida letteraria e civile che nasce proprio da lì: dal bisogno di dare parola a ciò che la società preferisce tacere. Attraverso il monologo crudo e struggente di una giovane vittima di violenza sessuale, ispirato a fatti realmente accaduti in Calabria, Caccamo porta il lettore dentro una storia che è insieme personale e collettiva, corpo e comunità, parola e silenzio. Ma soprattutto, lo fa scegliendo di scrivere in prima persona, assumendosi il peso di una voce femminile ferita ma mai rassegnata. Un atto di coraggio narrativo che chiama in causa tutti, a partire dagli uomini, e che restituisce al “catoju” – il luogo nascosto dove avvenivano gli abusi – una forza simbolica potentissima: quella di una verità che, finalmente, si fa ascoltare.

Caccamo, nel suo romanzo, il “catoju” diventa il luogo dove si concentrano tutte le contraddizioni di una Calabria che conosce la violenza ma preferisce ignorarla. È da lì che parte il dolore, ma anche la voce. Possiamo dire che il vero protagonista del libro è proprio il silenzio che circonda quel luogo?

«Il Catoju è una casa materiale e simbolica, il retro rimosso del paese. Il silenzio che lo circonda non è semplice omertà, ma un patto collettivo che stabilisce cosa dire e cosa seppellire. Quando la ragazza parla, non infrange solo una regola: spezza un ordine che regge la comunità. Per questo non viene accolta. L’abuso non è più la colpa: la colpa diventa l’averlo detto. Il Catoju, nel mio libro, è un luogo pre-religioso, dove conta la copertura più del peccato. È l’altare nero dell’omertà: chi lo infrange diventa nemico».

Scrivere la voce di una donna abusata, in prima persona, è già una sfida potente. Ma farlo in una storia ispirata a fatti realmente accaduti in Calabria aggiunge un ulteriore peso. Come ha affrontato la responsabilità di rappresentare un dolore così intimo e al tempo stesso collettivo?

«Non potevo scrivere “su” quella voce, ma solo “da dentro” quella voce. La prima persona non è artificio, ma l’unico modo per restituire un dolore che non tollera mediazioni. È un atto di spoliazione: togliersi la pelle dell’autore ed entrare in una materia viva. Quella voce non parla solo per sé, ma per molte. Non ho cercato empatia, ma verità: fatta di interruzioni, ripetizioni, colpe indicibili. Ho scelto una lingua fragile ma non implorante, evitando vittimismo estetico. La voce resta ruvida, spezzata. Catoju non consola».

Nel libro si avverte forte la denuncia contro una Calabria che, in alcuni contesti, ancora oggi tace, copre, nega. Crede che ci sia una forma di omertà culturale che riguarda non solo gli abusi ma anche il modo in cui la società tratta chi ne parla?

«Esiste una forma di omertà che si traveste da rispetto o riservatezza. Chi parla viene isolato, colpevolizzato, trattato come corpo impuro. Non conta la verità della denuncia, ma quanto disturba l’ordine. L’ostilità non è sempre violenta: può essere disattenzione o indifferenza, che hanno lo stesso effetto. L’omertà vive nelle parole educate, nei riti della reputazione, nel difendere l’onore invece della giustizia. Il libro mostra non solo l’abuso, ma l’orrore di chi non vuole ascoltare. Non è un problema solo calabrese: ogni società che premia la quiete più della giustizia partecipa a questo silenzio».

Lei ha scelto di raccontare la violenza sulle donne, partendo da un contesto calabrese. Quanto è urgente, secondo lei, che anche gli uomini – soprattutto al Sud – si assumano la responsabilità di rompere certi codici patriarcali?

«Il cambiamento sarà impossibile finché la violenza sarà un problema affidato solo alle donne. Gli uomini devono interrogarsi sul sistema che li ha formati e riconoscere la violenza come continuum, non solo come evento estremo. Al Sud, dove i codici patriarcali sono normalizzati, è ancora più urgente. Il libro non accusa, ma mostra un funzionamento interno. Rompere il patriarcato significa per l’uomo rompere se stesso e ricominciare da zero. Non basta diventare alleati: bisogna diventare umani, disimparare ciò che si è ereditato e disereditarsi dal dominio».

“Evangelio sulle donne offese” è un titolo che ha il sapore di un atto sacro, eppure è anche profondamente radicato in una realtà cruda, quella della Calabria. È possibile, secondo lei, che proprio da terre ferite come la nostra nascano strumenti per un riscatto culturale profondo?

«Le ferite sono l’unico luogo dove il linguaggio può cambiare. Catoju non è una Buona Notizia consolatoria, ma la notizia nuda che nessuno vuole ascoltare: un vangelo laico e scandaloso. La Calabria, con i suoi silenzi e le sue memorie falsate, può diventare un laboratorio di verità. Non le basterà redimersi, dovrà raccontarsi senza finzioni né miti identitari. Il libro non vuole salvare, ma disinnescare l’ipocrisia e portare al centro il corpo violato, da cui ricostruire un’altra storia». (f.veltri@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato