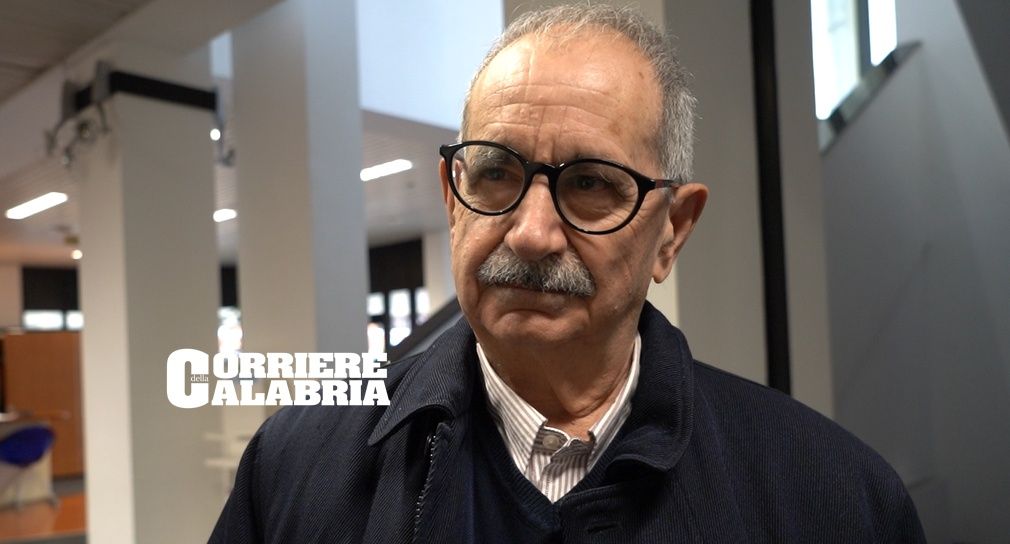

Vito Teti: «Lo spopolamento non è un destino»

L’antropologo calabrese riflette sul futuro delle aree interne e sulla differenza tra paesi e borghi

Negli ultimi anni il dibattito sulle aree interne italiane si è progressivamente spostato dal tema dell’abbandono a quello della “valorizzazione”. Paesi svuotati dallo spopolamento e dall’emigrazione sono diventati oggetto di politiche culturali, programmi di rigenerazione e strategie turistiche, che ne hanno spesso riformulato l’identità attraverso un lessico rassicurante e semplificato.

In questo contesto, il lavoro di Vito Teti rappresenta una voce fuori registro. Da sempre attento ai processi di marginalizzazione e alle ferite lasciate dalla storia nei territori del Sud, l’antropologo mostra in La razza maledetta (Meltemi, 2025), come l’emigrazione, lo stigma e l’auto-svalutazione abbiano inciso profondamente sull’immaginario e sull’identità delle comunità meridionali. Una riflessione che prosegue oggi nella sua critica alle narrazioni turistiche e consolatorie dei “borghi” e si riflette anche in esperienze collettive come L’Atlante della restanza, un sito web e network nazionale che documenta, valorizza e connette iniziative di ritorno, reinvenzione dell’abitare e cura dei territori in Italia.

A 75 anni, con una carriera da docente universitario, ha costruito la propria traiettoria intellettuale attorno a un paradosso biografico: partire per restare, viaggiare per radicarsi. Dopo aver vissuto tra Roma, Catanzaro, Messina, Parigi e Cosenza, è tornato a San Nicola da Crissa, il suo paese d’origine in provincia di Vibo Valentia, trasformando questa scelta in materia di riflessione scientifica.

Ha insegnato Antropologia culturale all’Università della Calabria, dove ha fondato il Centro di Antropologia e Letterature del Mediterraneo. È responsabile nazionale del Comitato Italiano di Antropologia dell’Alimentazione e membro di organismi scientifici italiani e stranieri. Ha tenuto corsi e seminari in università straniere, da Toronto a Montreal a Parigi, oltre che in numerose istituzioni culturali.

Da decenni impegnato nello studio dei piccoli centri, delle migrazioni e della memoria dei luoghi, ha sempre diffidato delle narrazioni salvifiche e delle soluzioni di superficie, scegliendo invece di analizzare i mutamenti sociali e ambientali a partire dalle vite concrete delle comunità coinvolte.

Il risveglio del drago (Donzelli, 2024) nasce da una lunga immersione etnografica nel caso di Cavallerizzo, paese arbëresh in provincia di Cosenza evacuato nel 2005 dopo una frana che ne ha reso inabitabile il centro storico. Per quasi vent’anni, lo studioso ha seguito quella comunità dispersa, documentandone attese, tentativi di ricostruzione e sentimenti di perdita.

Ne è nato un racconto che va oltre la cronaca locale e offre una riflessione più ampia sul nostro tempo, sul dissesto ambientale, sulla gestione emergenziale degli spazi, sulla distanza tra decisioni istituzionali e bisogni concreti delle popolazioni.

Cavallerizzo diventa così un “paese mondo”, una condizione marginale in grado di sollevare questioni globali. Non solo la fragilità dei territori, ma anche la difficoltà contemporanea di ricostruire forme dell’abitare che non siano ridotte a mera edilizia. È in questo quadro che prende forma una distinzione centrale del suo pensiero, quella tra paese e borgo.

Due termini spesso usati come sinonimi nel linguaggio pubblico, ma che rimandano a visioni profondamente diverse. Per il ricercatore calabrese, la differenza è sostanziale e non solo terminologica. Il borgo è un artificio, un piccolo paradiso in cui si vive da turisti, con tutti i comfort, per poi tornare altrove. E’ qualcosa di inventato, mitizzato, una creazione artificiale pensata per attrarre chi cerca “esperienze esotiche”. È un prodotto da vendere, svuotato della sua dimensione antropologica.

Il paese, invece, è tutt’altra storia. È uno spazio di comunità, di relazioni, di memoria e di una natura non addomesticata. E’ la dimensione dei defunti, del tempo lungo, delle relazioni e dei ritorni. È un ambiente vissuto, sedimentato di esperienze personali e collettive, abitato da legami sociali autentici.

Da questa differenza scaturisce una critica esplicita alle politiche di rigenerazione, che rischiano di privilegiare l’immagine rispetto alla vita, la valorizzazione estetica rispetto alla ricostruzione dei legami comunitari. Nel suo lavoro ricorre il concetto di “spaesamento”, la sensazione di essere fuori posto anche restando, di vivere una forma di esilio interno, che non si risolve con la sola ricostruzione materiale.

A questa condizione, l’antropologo affianca l’idea di “restanza”, intesa non come nostalgia o immobilismo, ma come scelta fragile e quotidiana di abitare un luogo provando a trasformarlo.

In questa intervista, il ricercatore torna su questi temi, a partire dal suo ultimo libro, per riflettere sul futuro dei paesi italiani, sulla retorica dei borghi, sul rapporto tra memoria e futuro e sulla necessità di ripensare il modo in cui una società decide che cosa salvare, cosa dimenticare e cosa ridurre a immagine-prodotto.

Professor Teti, può chiarire la differenza tra paese e borgo?

Nella tradizione antropologica e storica, il termine paese indica un luogo vissuto, abitato, attraversato da relazioni, memorie, conflitti e legami sociali. È una parola antica, radicata nella lingua e nell’esperienza quotidiana: si dice “paesano”, non “borghese”. Il paese è uno spazio con una profondità storica e umana, un contesto in cui le persone si riconoscono e si costruiscono nel tempo. Il termine borgo, invece, è una categoria recente, spesso strumentale e ideologizzata. Viene usato soprattutto in chiave turistica e promozionale, per costruire un’immagine rassicurante, estetizzante e semplificata dei luoghi. Il borgo diventa così un contenitore astratto, metastorico, separato dalla vita reale, dai problemi e dalle contraddizioni delle comunità. È una rappresentazione che rischia di svuotare i territori del loro significato profondo, trasformandoli in scenografie.

Quali strumenti concreti e politici potrebbero aiutare chi sceglie di restare nei piccoli paesi?

Il concetto di restanza non va inteso come immobilità o rifiuto del cambiamento. Al contrario, è profondamente legato al movimento, al partire e al tornare, al diritto di emigrare. ma anche al diritto di restare. Restare significa scegliere di vivere in un luogo per trasformarlo, migliorarlo, renderlo più giusto e abitabile. Perché questo sia possibile, servono politiche strutturali serie e continuative. Non bastano interventi simbolici o sporadici. Occorrono infrastrutture efficienti, strade percorribili, servizi sanitari funzionanti, scuole di qualità, spazi culturali e sociali. Serve una reale cura del territorio, la sua messa in sicurezza, la prevenzione del dissesto idrogeologico, la tutela ambientale. La mancanza di queste condizioni produce marginalità, abbandono, rassegnazione, come dimostrano la vicenda di Niscemi, del Mezzogiorno in genere e delle aree interne. Al contrario, la sicurezza del territorio e la presenza di servizi attivano opportunità, generano lavoro, favoriscono l’insediamento di professionalità, stimolano iniziative economiche e sociali. Investire sui paesi significa investire su un modello di sviluppo più equilibrato e sostenibile.

Cosa dire ai giovani sul perché restare e sentirsi parte del proprio territorio?

Ai giovani bisogna prima di tutto garantire condizioni concrete di vita dignitosa. Senza lavoro, servizi e prospettive, ogni discorso sull’appartenenza rischia di restare retorico. Ma occorre anche ribaltare una narrazione ormai dominante, secondo cui i paesi sarebbero luoghi senza futuro, privi di opportunità e attrattive. In realtà, questi territori custodiscono una straordinaria ricchezza di storia, paesaggi, opere d’arte, saperi, tradizioni, patrimoni materiali e immateriali. Vivere in un paese significa spesso abitare in luoghi belli, sani, meno inquinati, in un tempo in cui le grandi città sono segnate da disagio ambientale, solitudine e anonimato. È importante educare fin dall’infanzia alla conoscenza e al rispetto del proprio territorio, far capire che non è destinato alla marginalità, ma può essere rigenerato. Bisogna raccontare la verità su questi luoghi, senza idealizzazioni, ma anche senza rassegnazione. Lo spopolamento non è un destino inevitabile, è il risultato di scelte politiche, economiche e sociali. Le decisioni decisive spettano soprattutto alle comunità locali. Non basta tornare per pochi giorni all’anno, serve una presenza continua, una partecipazione attiva. Occorre superare la sfiducia, l’apatia, la convinzione che “non cambi mai nulla”. Far comprendere che restare può essere una scelta conveniente, non solo economicamente ma anche sul piano umano, rispetto a una vita in contesti omologati e privi di radici. Restare, in questa prospettiva, non è chiudersi, ma costruire insieme un futuro condiviso. È un lavoro collettivo, lento, faticoso, ma possibile.